L A P A G I N A

di

M A R C O M A R C H I

Un Pasolini dantesco tra corpo e storia

All’altezza cronologica della Religione del mio tempo

– raccolta alla quale i versi di Alla mia nazione che oggi rileggiamo

appartengono – , il glicine dell'omonima poesia non è più per Pasolini l’emblema di una pura esistenza

perennemente rinnovantesi come all’epoca dell’Usignolo della Chiesa Cattolica, ma il simbolo di una

verginità defunta: la resistente restituzione lirica di una consapevolezza oltranzistica, semmai, da mistico-razionalista

smentito. La poesia si prepara in realtà ad adattarsi agli esiti rigorosamente maturati all’interno del proprio esercizio: si appresta a subire il crollo, a sopravvivere, simulare, mimetizzarsi, pragmatizzarsi e magmatizzarsi, nascondersi – lei mito sfuggente, intonazione, ma

anche etimologicamente vento che soffia dall’esterno – in altre «forme della poesia».

Poesia in forma di rosa, intitolerà fra poco il poeta. Andar per fiori all’Inferno: nella Divina Mimesis (con umili «fiorucci», danteschi «fioretti», «fiorellini», con un pascoliano prato del

cosmo incontrato sul cammino) e in Petrolio (dove il glicine, con il suo profumo da rappresentazione sinestetica di una realtà lontana dalla realtà, farà testuali

apparizioni). Come per diffrazione – poesia del sesso in tempi di esaurimento repressivo e di incipiente permissivismo sociale – sboccia in ambito cinematografico Il fiore delle Mille

e una notte.

Ma poi verrà l’«abiura dalla Trilogia della vita», si stabilizzeranno una volta per sempre

toni espressivi terminali da Tetro entusiasmo, su un «cuore» ideologicamente accordabile in chiave marxista con

Gramsci prevarranno le «buie viscere» contro di lui. Pasolini in Petrolio scenderà

davvero all’Inferno, come nella vita e come in molte delle sue sterminate letture, dei suoi grandi riscontri letterari anche in Descrizioni di descrizioni saggisticamente convocati e resi efficienti: da Strindberg a Sade (Salò!), da Dostoevskij a Dante, secondo ulteriori iridescenze, adesso, di un Dante interpretato come grande veicolatore garante della possibilità

autoanalitica estrema in termini di poesia, se in chi elabora Petrolio – lo ha notato

con pertinenza Aurelio Roncaglia – «l’impulso più profondo non è di tipo oggettivo-narrativo, bensì d’intima

ricerca, dunque inclinato a un istintivo lirismo». Pasolini affonda il bisturi nel proprio corpo, fa della sua affilata ed

oltranzistica «autoanalisi» un’«autopsia».

Dante come sperimentazione del morire, del vedere e comprendere attraverso la morte. Lo scandalo si rinnova,

un’eretica, equivocata e inaccettata «forza del passato» si estremizza in forma

linguistica, in struttura, in genere letterario nuovo ambiziosamente intentato su base culturalistica dispiegata e di nuovo

contaminata (dalle Argonautiche di Apollonio Rodio a L’écriture et l’expérience des limites di Philippe Sollers); ma i termini essenziali del confronto si

ripropongono pressoché immutati, tra pressanti richieste ideologiche di pronunciamento e di giudizio ed esigenze di

testimonianza poetica, di intransigente, finale e ultramondana autorappresentazione conoscitiva in cifra di obbedienza poetica.

Un sogno visionario di bolge e gironi in cui il capire è «gioiosa cognizione del capire», dove i personaggi pare che parlino

una lingua «meravigliosa», più che mai poeticamente risonante e lucente, «in versi o in musica». E non si può non ripensare, a integrazione del discorso e per contrasto, magari

assieme ai versi accesamente polemici di Alla mia nazione che oggi si propongono, ai versi del

Glicine che già ad apertura degli anni Sessanta, all'interno di una raccolta in cui il tema civile, appunto, al pari che nelle Ceneri di

Gramsci esigeva risposte e ancora potentemente si stagliava, dicevano: «tra il corpo e la storia, c’è questa / musicalità che stona, / stupenda, in cui ciò

che è finito / e ciò che comincia è uguale, e resta / tale nei secoli».

Marco Marchi

Alla mia nazione

Non popolo arabo, non popolo balcanico, non popolo antico,

ma nazione vivente, ma nazione europea:

e cosa sei? Terra di infanti, affamati, corrotti,

governanti impiegati di agrari, prefetti codini,

avvocatucci unti di brillantina e i piedi sporchi,

funzionari liberali carogne come gli zii bigotti,

una caserma, un seminario, una spiaggia libera, un casino!

Milioni di piccoli borghesi come milioni di porci

pascolano sospingendosi sotto gli illesi palazzotti,

tra case coloniali scrostate ormai come chiese.

Proprio perché tu sei esistita, ora non esisti,

proprio perché fosti cosciente, sei incosciente.

E solo perché sei cattolica, non puoi pensare

che il tuo male è tutto male: colpa di ogni male.

Sprofonda in questo tuo bel mare, libera il mondo.

Pier Paolo Pasolini

(da La religione del mio tempo, 1961, ora in Tutte le poesie)

Siena, Betti editrice, 2021, due volumi inseparabili, 640 pp., euro 45

Rocco Scotellaro, il padre, la madre

Nell'opera poetica del lucano Rocco Scotellaro si impone costantemente l’urgenza di una comunanza: una comunanza che è tutt’uno con l’idea stessa di poesia come valore sociale, nel quadro di quel Sud arretrato e postbellico, ansioso di rivendicazioni e allineamenti, in cui la sua presenza letteraria e umana, da impegnato sindaco-poeta socialista di Tricarico (eletto nel 1946, quando Rocco aveva solo ventitré anni), si affermò.

Questa impellenza sinteticamente si articola e si lascia cogliere in un suo celebre testo dal titolo Sempre nuova è l’alba: «i vostri fiato caldi, contadini», «il nostro vento disperato»; e tra quei due possessivi un verso come «Beviamoci insieme una tazza di vino!», in cui linguisticamente la contraddizione esplode tra l'uso verbale riflessivo-popolaresco di quel «beviamoci insieme» e quella «tazza di vino» classicheggiante, da Alceo tradotto sub specie quasimodea.

Altrove l'esito contrappositivo è più piano, quasi didattico nell'ancor più evidente, concentrata giustapposizione dei suoi indicatori sensibili: «Mettete il vino, beviamo stasera» (La pioggia). E si ricordi la tarda Cena, scritta a Portici sullo scorcio del 1952, dove di nuovo a sera – ed è già memoria – il poeta dichiara di volersi sentire come un tempo ancora in compagnia. Con lo scarpaio, con il fabbricatore, con il sarto, Scotellaro recupera una forma di conciliazione psicologica con se stesso e con il suo gruppo d'appartenenza come altrimenti, in una ben diversa ma paragonabile circostanza storica foriera di novità, drammi e inedite possibilità di proiezione, Piero Jahier con sé e con gli alpini.

Sta di fatto che nella poesia di Scotellaro il «noi» aspira a diventare un istituto grammaticale resistentissimo, valido però per via di negazioni. Poeticamente la libertà del poeta è nel non potersi sentire sempre a casa, in famiglia, a un tavolo di cucina, parte di un insieme compatto, solidale ed antropologicamente individualizzabile.

«Profeta e apostolo di un risveglio contadino, voleva essere Rocco Scotellaro – notò suo tempo Vittorio Spinazzola –. Ma a trattenere questo empito c’era un’inquietudine invincibile, che lo respingeva dalla comunione attiva con gli altri nella solitudine frustrata dell’io». E ancora Spinazzola indicava nell’opera di Scotellaro, in versi e in prosa, «un punto di riferimento psicologicamente rivelatore nel ritorno assiduo dell’immagine paterna».

Il padre è un topos della poesia meridionale: basti pensare a Sinisgalli. Ma in Scotellaro, l'autore di È fatto giorno, Margherite e rosolacci, Contadini del Sud e L'uva puttanella morto precocemente all'età di trent'anni, il confronto con la figura paterna si dilata, assume rilevanza e significati su un più largo spettro nella misura in cui, nei più diversificati luoghi della sua scrittura, si parla di «fratelli» e «fratellastri», o si tiene scrupolosamente a distinguere tra «amici» e «fratelli» nell’impiego estensivo di un termine che rimanda alla vita affettiva: vita affettiva primaria e profonda, di tipo familiare e in primis genitoriale, larica, cui anche l'ancestrale e mitologica figura materna di Francesca Armento inevitabilmente, tra i «doppi» che la poesia plasma e porta alla ribalta, partecipa.

Padri amati e freudianamente odiati, sempre traditi e uccisi, e madri altrettanto amate e altrettanto dubitate e protestate, che metteranno in crisi a livello di conoscenza culturalizzata e di rivendicabile utilità civile del fatto letterario il rapporto di Scotellaro con l’esercizio della poesia: la sua stessa generosa e promettente ambizione, come scrisse Montale, «a diventare un letterato con tutte le carte in regola».

Marco Marchi

Ti rubarono a noi come una spiga

Vide la morte con gli occhi e disse:

non mi lasciate morire

con la testa sull'argine

della rotabile bianca.

Non passano che corriere

veloci e traini lenti

ed autocarri pieni di carbone.

Non mi lasciate con la testa

sull'argine recisa da una falce.

Non lasciatemi la notte

con una coperta sugli occhi

tra due carabinieri

che montano di guardia.

Non so chi m'ha ucciso

portatemi a casa,

i contadini come me

si ritirano in fila nelle squadre

portatemi sul letto

dov'è morta mia madre.

O mettetevi qui attorno a ballare

e succhiate una goccia del mio sangue

di me vi farà dimenticare.

Lungo è aspettare l'aurora e la legge

domani anche il gregge

fuggirà questo pascolo bagnato.

E la mia testa la vedrete, un sasso

rotolare nelle notti

per la cinta delle macchie.

Così la morte ci fa nemici!

Così una falce taglia netto!

(Che male vi ho fatto?)

Ci faremo scambievole paura.

Nel tempo che il grano matura

al ronzare di questi rami

avremmo cantato, amici, insieme.

E il vecchio mio padre

non si taglierà le vene

a mietere da solo

i campi di avena?

A una madre

Come vuoi bene a una madre

che ti cresce nel pianto

sotto la ruota violenta della Singer

intenta ai corredi nuziali

e a rifinire le tomaie alte

delle donne contadine?

Mi sganciarono dalla tua gonna

pollastrello comprato alla sua chioccia.

Mi mandasti fuori nella strada

con la mia faccia.

La mia faccia lentigginosa ha il segno

delle tue voglie di gravida

e me le tengo in pegno.

Tu ora vorresti da me

amore che non ti so dare.

Siamo due inquilini nella casa

che ci teniamo in dispetto,

ti vedo sempre tesa

a rubarmi un po’ di affetto,

tu che a moine non mi hai avvezzato.

Una per sempre io ti ho benvoluta

quando venne l’altro figlio di papà:

nacque da un amore in fuga,

fu venduto a due sposi sterili

che facevano i contadini

in un paese vicino.

Allora alzasti per noi lo stesso letto

e ci chiamavi Rocco tutt’e due.

Rocco Scotellaro

(da Tutte le poesie. 1940-1953, a cura di Franco Vitelli, Mondadori 2004)

Mario Luzi, la madre e Adonis

Sei anni fa, in occasione del decennale della scomparsa di Mario Luzi la città di Pienza ed il suo “Centro Studi la Barca”

stamparono, in collaborazione con l'Associazione svizzera di Mendrisio "Mario Luzi-Poesia nel Mondo” presieduta da Paolo Andrea Mettel, un'artistica,

raffinata plaquette dal titolo A mia madre dalla sua casa.

La pubblicazione era incentrata sulla traduzione in arabo che di questo splendido testo poetico di Onore del vero aveva fatto Adonis per omaggiare il poeta

amico e la città dei suoi soggiorni estivi da lui tanto amata (traduzione effettuata sulla versione in francese, anastaticamente riprodotta nell'originale arabo autografo), ma conteneva anche un

pregevole Collage analogamente dedicato (Adonis, com'è noto, è anche pittore, oltre che poeta), due bei ritratti fotografici dei due coprotagonisti e una nota di presentazione che avevo

avuto il piacere di firmare.

Luzi e Adonis: poesia naturale, del ritrovato accordo, e poesia dell’umano, alta poesia dell’umano. È a questo esaltante spartiacque che si situa, io credo, il più profondo, intimo ed implicante

incontro tra due poeti maiuscoli come Mario Luzi e Adonis: ed è questo, credo, il significato più intenso che la sua testimonianza in onore di Luzi e di Pienza viene ad assumere. Pluricandidato

al Nobel, Adonis – siriano d’origine, poi cittadino libanese, da molti anni francese, classe 1930 – è un poeta arabo di assoluto rilievo nel quadro della letteratura mondiale di oggi.

La sua opera, vasta, variegata, internazionalmente qualificata e molto tradotta – dai Canti di Mihyar il damasceno a Il teatro e gli specchi, dal Libro delle

metamorfosi e Celebrazione delle cose oscure e chiare a Un desiderio che avanza sulle mappe della materia e Memoria del vento –, ha presto

previsto la rottura degli schemi convenzionali della poesia arabo-islamica, facendosi portavoce, nell’innovare e nell’aprirsi a forme e valori universali, di una rinascita di quella tradizione e,

insieme, della difesa della libertà di pensiero e di espressione che sempre nel fatto artistico culmina.

Arte e senso dell’umano: trionfo dell’umano, attraverso la parola della poesia che ogni confine annulla e ogni barriera abbatte, e che ogni senso di fraternità ed ogni forma di comprensione, al

contrario, favorisce e suggella. Distante da ogni rigido confessionalismo e da ogni forma di ossequio al potere, parimenti critico nei confronti del cinismo dell’Occidente, Adonis ha sostenuto e

poeticamente interpretato con i suoi versi l’importanza della condivisione e della interrelazione fra le varie culture, valorizzando il senso di «opera comune» rivendicabile alla poesia, tra

ascolto del presente, memoria del passato e speranza.

Ha dichiarato qualche anno fa Adonis nel corso di un suo viaggio in Italia, siglando l’apertura a un collettivo e davvero globale «noi» dell’arte, rispettoso delle pluralità e delle differenze:

«Sì, sono d’accordo con Publio Terenzio Afro, Homo sum, humani nihil a me alienum puto; sono un uomo, non ritengo a me estraneo nulla di ciò che è umano». «A Napoli – ha detto ancora –

la tomba di Virgilio è accanto a quella di Leopardi, segno di una continuità che è anch’essa una forma di dialogo attraverso lo spazio e il tempo. In modo analogo, si può essere di religioni

diverse, ma quando vediamo la statua del Cristo velato di Giuseppe Sammartino nella Cappella Sansevero contempliamo un’espressione dell’arte umana. L’arte aiuta a portare tutto su un

piano di profonda umanità».

Virgilio come Leopardi, e Adonis come Luzi, nel nome dell’umano, nel nome di quei significati e di quei valori di cui troppo spesso l’umanità si dimentica. Questo i grandi poeti – in ogni luogo e

in ogni tempo, anche in un’epoca insensata, drammaticamente travagliata e disorientante come la nostra – ci insegnano.

Marco Marchi

A mia madre dalla sua casa

M'accoglie la tua vecchia, grigia casa

steso supino sopra un letto angusto,

forse il tuo letto per tanti anni. Ascolto,

conto le ore lentissime a passare,

più lente per le nuvole che solcano

queste notti d'agosto in terre avare.

Uno che torna a notte alta dai campi

scambia un cenno a fatica con i simili,

infila l'erta, il vicolo, scompare

dietro la porta del tugurio. L'afa

dello scirocco agita i riposi,

fa smaniare gli infermi ed i reclusi.

Non dormo, seguo il passo del nottambulo

sia demente sia giovane tarato

mentre risuona sopra pietre e ciottoli;

lascio e prendo il mio carico servile

e scendo, scendo più che già non sia

profondo in questo tempo, in questo popolo.

Mario Luzi

(da Onore del vero, 1957)

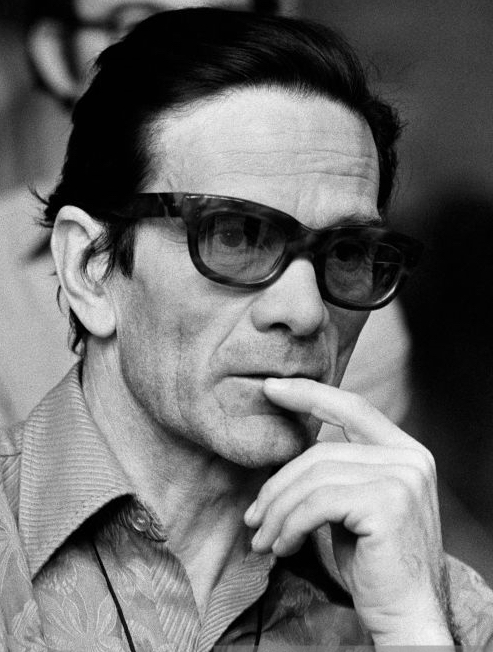

Pasolini incontra Pound

È stato Enzo Siciliano, in quello che resta con tutta probabilità il suo libro più bello, la Vita di

Pasolini, a testimoniare dell’iniziale indisponibilità di Pasolini a riconoscere la grandezza di Pound: diciamo pure della sua

insofferenza sub specie ideologica ad affrontare il caso, ad accedervi veramente tramite quella costituitasi chiave preferenziale deliberatamente bilanciata tra

'passione e ideologia' e così, in tali termini, efficiente. Una chiave d’accesso

soggetta tuttavia ai mutamenti del tempo, sensibile e storicizzabile anch’essa, instabilmente disposta a revisioni, calibrature e assestamenti, perfino in balia di stati

d’animo.

L’episodio narrato da Siciliano è rivelatore: «Quando lo conobbi, ed era il 1956, avevo appena scritto un articolo su Le ceneri di Gramsci, il singolo poemetto stampato nella serie

di “Nuovi Argomenti“ di Alberto Carocci e Moravia. Lo incontrai nella sua casa romana di via Donna

Olimpia. Mi chiese cosa leggessi, e gli parlai di Ezra Pound. Avevo letto e riletto i Pisan

Cantos. Mi accanivo a tradurre qualche stralcio da Rock-Drill 85-95 de los cantares. Ebbe una reazione furiosa: Pound razzista, fascista eccetera». «Quel primo incontro fra noi – continua Siciliano – andò male. Quanto a me, militavo a

sinistra: ma perché avrei dovuto negare che Pound fosse un grande poeta? In lui leggevo la tragedia della storia e dell’umanesimo vissuta dentro la barbarie della guerra dei nazisti e dei

fascisti, Pound era il barbaro penitente, messo tangibilmente a nudo nella gabbia di Pisa, un Whitman redivivo che ha perso e lasciato sfumare in

nero la panica bellezza del vivere».

E il problema fondamentale, l’interrogativo più inquietante e più bisognoso di risposte è proprio quello proposto dal giovane Siciliano: l’impossibilità di sacrificare sull’altare dell’ideologia l’autoevidente, luminosa e incontrovertibile grandezza di un autore. Siamo, si ricordi, a

metà degli anni Cinquanta: gli anni in cui Pasolini è un autore letterario, meglio un poeta, un poeta che a varie forme della poesia si affida, ma non ancora un regista; un poeta impegnato, un

poeta ideologizzato e già sufficientemente eretico e imbarazzante per i suoi, per la sua parte. Le ceneri di Gramsci non sono ancora diventati la raccolta edita da Garzanti (lo

sarà l’anno dopo), ma il tema della coniugazione storia-coscienza-poesia costituisce già per Pasolini un banco di prova ineludibile e prima ancora,

dopo La scoperta di Marx a suggello dell'Usignolo della Chiesa Cattolica, una base fondante.

C’era in Pasolini, detto in altro modo, nel Pasolini di quegli anni, la fiducia – sia pure drammaticamente contesta ed incrinata, dubitata e contraddetta – in una possibilità di incidere

sull’evoluzione stessa di quella Storia, di poter offrire un determinato contributo di collaborazione a un vero progresso umano, ad un progetto

migliorativo gramscianamente societario nel cui cerchio includere, come sempre in Pasolini potentemente e immancabilmente accade, le trame di una propria esistenza, di una propria visione in nero

(come in Whitman, come in Pound, a ben vedere), infera e invece desiderosa di luci, di trasparenze e iridescenze del vivere, di riscatti umani e prima ancora di compartecipazioni, di vicende

comuni (magari proprio quelle esaltanti concesse dalla poesia, sconfinate e inclusive, senza distinzioni tra la vita e la morte).

«Passarono gli anni – prosegue la rievocazione di Siciliano –. Pasolini incontrò Pound: ne risultò una testimonianza, mai più replicata, d’ottima

televisione, un’intervista. Nelle rughe, nelle sclere secche del vecchio Pound c’era lo sconvolgimento di un Occidente che si vedeva travolto dalle proprie stesse ragioni di

vita, nella propria sapienza conoscitiva. E Pasolini gli stava di fronte: le sue domande specchiavano una medesima disperazione, la stessa

apocalisse –, lontani entrambi da qualsiasi connotazione di ideologia e politica, entrambi vivi come esorbitanti poeti fuori norma,

disobbedienti a qualsiasi galateo di sanità letteraria, fiduciosi che la Storia comunque andasse per i propri strani sentieri avanti».

Ancora «geni a confronto», forse, come Cavalcanti e Pound, o come Dante e Pasolini, con uno stesso desiderio di conoscersi e di conoscere, di essere

vicendevolmente illuminati e rassicurati dalla propria genialità ‘singolare’, inevitabilmente separata e distante e insieme universale e rappresentativa proprio all’insegna della ispirazione,

della chiamata della poesia, di una stessa ansia a quella vocazione umanamente incaricata ed essenziale collegata. «Era una

duplice verità che veniva a galla – lo dice benissimo Siciliano –, due solitudini che si specchiavano e si

cercavano, più moderni di ogni moderno, fratelli che non sono più». E se è vero – come Siciliano conclude – che la poesia di Pasolini rischia

l’incomprensibilità «fuori dalla percezione della Storia del Novecento», è altrettanto vero che Pasolini non meno di Pound, effettuando la loro disobbedienza artistica, protestando, affermando

con coraggio davvero intrepido disappartenenze a molte cose del mondo nel nome e attraverso la poesia, in realtà obbediscono a richiami cogenti, a ragioni profonde. Sì, ardenti di libertà obbediscono, non possono che obbedire.

L’assenza nel poeta produce del resto presenza: una sorta di «mysterium mortis», per citare un titolo di Ladislaus Boros, una «kenosi del poeta»

tutt'altro che paradossalmente confidente nella capacità di esprimere se stessi e il mondo morendo a se stessi e al mondo. Esiliato e morto al mondo Dante, esiliato e morto al

mondo Cavalcanti (l'amatissimo Cavalcanti di Pound!), ma tutt’altro che scomparsi i frutti della loro applicazione, le cose viste dai loro strani, distanziati ed implacabili

sguardi. Il poeta conosce bene le condizioni notturne del suo operare; ha confidenza con questi stati della creazione in apparenza funerei,

sommersi e nostalgicamente attratti, e invece produttivi, vitali, generatori di illuminazioni, avanzamenti e aperture: tali anche nella «disperazione» in atto, nell’«apocalisse» vissuta da Pound

e Pasolini in corpo e anima, nell’intimo della loro irrefutabile «esorbitanza» artistica, della loro solitudine poetica imposta.

Ha scritto Ezra Pound a proposito di Cavalcanti nella sua Introduzione a tradotti Sonetti e

ballate, coniugando vita ed esercizio della poesia: «Dino Compagni, che lo conobbe, ci ha lasciato forse la più accurata descrizione dicendo che

Guido era “cortese e ardito, ma sdegnoso e solitario”, io almeno me lo raffiguro così. E così lo ritroviamo nelle sue poesie». Ha scritto a sua volta Pasolini, riferendosi a

Pound: «Pound chiacchiera nel cosmo. Ciò che lo spinge lassù con le sue incantevoli ecolalie è un trauma che lo ha reso perfettamente inadattabile a

questo mondo. L’ulteriore scelta del fascismo è stata per Pound un modo sia per mascherare la sua inadattabilità, sia un alibi per farsi credere presente. In che cosa è consistito questo trauma?

Nella scoperta di un mondo contadino all’interno di un mondo industrializzato, di molti decenni in anticipo sull’Europa. Pound ha capito, con abnorme precocità, che il mondo contadino e il mondo

industriale sono due realtà inconciliabili: l’esistenza dell’una vuol dire la morte (la scomparsa) dell’altra». E si dica soltanto se dietro a queste analisi e a questi giudizi

messi a confronto non si intravedano in ambedue i casi le filigrane dell’autobiografia, le consonanze e gli inevitabili differimenti

personalizzanti di ogni nostro pronunciamento.

Sconfinamenti, slittamenti, differimenti. Creature davvero strane, i poeti: creature tra fantasia e realtà, artificio e naturalezza, obbedienza a richiami cogenti e desiderio di libertà, infrazione delle regole e tensione a più ampie ed accettabili

dimensioni dell’esistere; e ancora creature solitarie e con gli altri, tremendamente attaccate all’ombelico della loro anima e insieme smaniose di orizzonti, con lo sguardo

concentrato su una carta piena di segni e nel contempo protesi sull’infinito…

«Lassù», come dice Pasolini, o «laggiù», come dirà in un’altra circostanza, poco importa. Di là, da quell’altrove, Pound e

Pasolini ascoltano suoni, i suoni di ciò che Pindaro chiamava la «cetra d’oro» e li trasmettono ad altri, umanamente li partecipano, li perpetuano, modulando le loro forme e i loro ritmi su

quella «cetra» che resiste, armonica e musicale, melodica e attraversata da mani, tutt’altro che da appendere ai rami, anche nella franta, disperata e apocalittica

modernità.

Ha dichiarato Pound intervistato non da Pasolini da Donald Hall a proposito della composizione

dei Cantos: «Il problema era trovare la forma (…). Doveva essere una forma tale da non eludere qualcosa solo perché non vi

si adattava». E ancora: «È difficile scrivere un paradiso quando è evidente che faresti bene a scrivere un’apocalisse»; e di nuovo, proprio in riferimento

a Villon e a Cavalcanti, musica e temi musicali che davvero si ritrovano in spartiti: «Volevo la parola e la melodia. Volevo della grande

poesia da cantare». Per mio conto vorrei solo aggiungere che mi è capitato una volta di intitolare uno dei miei saggi su Pasolini Moralità dell’indecenza, proprio a sottolineare, in

totale sintonia con la figura e con l’opera di Ezra Pound, la sua totale obbedienza alle ragioni oscure, misteriose e incoercibili della poesia.

Sosteneva Heine, un poeta, che dove le parole finiscono inizia la musica: come in Pound esemplarmente, testualmente accade, con l’interruzione dei versi

e con l’improvviso, inaspettato subentro di uno spartito. Heine affermava, volendo, una sorta di primato, ma per noi, soprattutto, sulla scia delle considerazioni sul ritmo

di cui scrive Ezra Pound occupandosi di Cavalcanti, un possibile parallelismo, una declinabilità di valore operativo: una verificabile, sinergica e determinante interazione in

cui le note dell’invisibile spartito del testo non solo seguono e inseguono l’effetto poetico, tendendo a ineffabili, affatto musicali e del tutto

scorporati traguardi della parola, ma agiscono nel corpo stesso di quella parola, nel suo farsi, nel suo costituirsi ed inverarsi, nel suo fisico incarnarsi come realtà.

Ed eccoci dove inizia la musica ma le parole non finiscono e anzi cominciano pure loro: in quei molto indagati e molto misteriosi spazi

dell’avantesto, in cui un’ispirazione musicale, sonora, fonica o addirittura intonazionale, è in cerca dei suoi significati, o in quelli analogamente ispirativi e già

concretamente generativi, in cui il processo in atto sembra ormai consistere: una sorta di danza e controdanza tra senso e suono, in un

necessitato, instabile ed esigente messaggio in fieri che progressivamente si definisce, e una

sua accettabile formalizzazione espressiva e comunicante, appunto, fino all’ispirazione che musicalmente non è affatto e per sempre un attimo, un momento raggiunto e subito imperituro, ma un

continuo, inesorabile e insoddisfatto variantismo di essere mutante. Un essere mutante perennemente pregato, corteggiato, inseguito e cacciato, destinato – come anche i percorsi di due ulteriori

«geni a confronto» certificano – a durare intere vite: intere vite di uomini-poeti.

E vengono a questo punto urgentemente in mente alcuni versi di Pier Paolo Pasolini datati 1966, anteriori di un anno rispetto alla celebre

intervista a Pound realizzata per la Rai nell’autunno del 1967 (il 23 ottobre) e dalla Rai trasmessa nel 1968 il 19 nell’ambito della

rubrica Incontri: versi provenienti da un dibattuto secondo Novecento della crisi, della ridefinizione poetica dei ruoli e

delle pertinenze, della caduta delle speranze e dell’accresciuta indecifrabilità moderna degli eventi. Pasolini si affida ancora all’io, a un io da autoritratto tragicamente storicizzato, avviato

ai traguardi crudelmente sfregianti da «tetro entusiasmo» di chi alla musica e alla poesia come a speranze totali si era per destino rivolto: ai suoni del «celeste Bach», ma

anche, con la musica di Bach promossa a esistenziale colonna sonora del reale, a quel fisico, anonimo e irresistibile «brusio della vita» che la sera molte volte, già negli anni giovanili e

prepotentemente narcissici di Casarsa, gli recapitava; lui il poeta settentrional-regressivo, pascolian-friulano di «Sera imbarlumida tal fossàl / a cres l’aga…» e del «nini muàrt», lui partecipe

e discusso testimone civile di eventi storici e intime eclissi ed apocalissi costantemente misurate tra corpo e musica, perso dietro all’apparizione cromatica di un glicine, di un semplice e

sontuoso albero che profuma.

«Io vorrei – ecco la sua voce di poeta spoglia e pedagogicamente atteggiata, ma che pure così ritrova la sua musica –

soltanto vivere / pur essendo poeta / perché la vita si esprime anche solo con se stessa. / Vorrei esprimermi con gli esempi. / Gettare il mio corpo nella lotta. / Ma se le azioni della

vita sono espressive, / anche l’espressione è azione. / Non questa mia espressione di poeta rinunciatario, / che dice solo cose, / e usa una lingua come te, povero diretto strumento; / ma

l’espressione staccata dalle cose, / i segni fatti musica, / la poesia cantata e oscura, / che non esprime nulla se non se stessa».

«Non farò questo con gioia. – continua l’autore non delle Ceneri di

Gramsci ma di Poeta delle Ceneri – Avrò sempre il rimpianto di quella

poesia / che è azione essa stessa, nel distacco dalle cose, / nella sua musica che non esprime nulla / se non la propria calda e sublime passione per se stessa. / Ebbene, ti confiderò, prima di

lasciarti, / che io vorrei essere scrittore di musica, / vivere con degli strumenti / dentro la torre di Viterbo che non riesco a comprare, / nel paesaggio più bello del mondo, dove l’Ariosto /

sarebbe impazzito di gioia nel vedersi ricreato con tanta / innocenza di querce, colli, acque e botri, / e lì comporre musica / l’unica azione espressiva / forse alta, e indefinibile come le

azioni della realtà».

Un rimpianto, la musica, e un desiderio inestinguibile; un poeta in una torre e un poeta in fondo a un pozzo (secondo l’intervista di Pasolini a

Pound, probabilmente svolgendo in quella immagine isolante, in ascolto e operosa, una suggestione di Eliot: la dedica in calce a The Waste Land), per via di concentrate verticalità contrapposte a distese vastità, a «ricordare», a «macinare» come dice Pasolini a Pound, o a «rimasticare», come dice Pound replicando,

il ricordo della propria vita.

Il giudizio di Pasolini su Pound è ormai chiaro, si è fatto adulto, trasparente, pronto sintonicamente e fraternamente a ridefinirsi a specchio di

un già avvenuto, autorizzante confronto da «odi et amo» come quello intrattenuto da Pound con Whitman; pronto a credere scandalosamente, oltre ogni abiura e ancora nel nome

della poesia, in agnizioni, trasformazioni, dialoghi: per «amore della vita» e nient’altro, se – come la poesia di Ezra Pound ci

assicura – «Quello che veramente ami non ti sarà strappato».

Marco Marchi

Dal Canto LXXXI

(Pull down thy vanity...)

What thou lovest well remains, the rest is dross

What thou lov'st well shall not be reft from thee

What thou lov'st well is thy true heritage

Whose world, or mine or theirs or is of none?

First came the seen, then thus the palpable Elysium, though it were in the halls of hell,

What thou lovest well is thy true heritage

The ant's a centaur in his dragon world.

Pull down thy vanity, it is not man

Made courage, or made order, or made grace, Pull down thy vanity, I say pull down.

Learn of the green world what can be thy place

In scaled invention or true artistry,

Pull down thy vanity, Paquin pull down!

The green casque has outdone your elegance.

«Master thyself, then others shall thee beare» Pull down thy vanity

Thou art a beaten dog beneath the hail

A swollen magpie in a fitful sun,

Half black half white

Nor knowst'ou wing from tail

Pull down thy vanity How mean thy hates

Fostered in falsity, Pull down thy vanity,

Rathe to destroy, niggard in charity,

Pull down thy vanity, I say pull down.

But to have done instead of not doing this is not vanity

To have, with decency, knocked

That a Blunt should open To have gathered from the air a live tradition

or from a fine old eye the unconquered flame

This is not vanity. Here error is all in the not done,

all in the diffidence that faltered.

(Strappa da te la vanità...)

Quello che veramente ami rimane, il resto è scorie

Quello che veramente ami non ti sarà

strappato

Quello che veramente ami è la tua vera eredità

Il mondo a chi

appartiene, a me, a loro, o a nessuno?

Prima venne il visibile, quindi il palpabile Elisio, sebbene fosse nelle dimore

d'inferno,

Quello che veramente ami è la tua vera eredità

La formica è un centauro nel suo mondo di draghi.

Strappa da te la vanità, non fu

l'uomo

A creare il coraggio, o l'ordine, o la grazia, Strappa da te la vanità, ti dico

strappala

Impara dal mondo verde quale sia il tuo luogo

Nella misura

dell'invenzione, o nella vera abilità dell'artefice.

Strappa da te la vanità, Paquin

strappala!

Il casco verde ha vinto la tua eleganza.

«Dòminati, e gli altri ti sopporteranno» Strappa da te la vanità

Sei un cane bastonato sotto la

grandine,

Una pica rigonfia in uno spasimo di sole,

Metà nero metà

bianco

Né distingui un'ala da una coda

Strappa da te la vanità Come son

meschini i tuoi rancori

Nutriti di falsità. Strappa da te la vanità,

Avido di distruggere, avaro di carità,

Strappa da te la vanità, Ti dico, strappala.

Ma avere fatto in luogo di non avere fatto questa non è vanità

Avere, con discrezione, bussato

Perché un Blunt aprisse Aver raccolto dal vento una tradizione

viva

o da un bell'occhio antico la fiamma inviolata

Questa non è

vanità. Qui l'errore è in ciò che non si è fatto,

nella diffidenza che fece esitare.

Ezra Pound

(da Canti Pisani, LXXXI, versi finali, traduzione di Alfredo Rizzardi)

Ricordo di Luigi Baldacci

L’indomani sarebbe stato il suo compleanno (il settanduesimo) e invece, a fine giornata, il 26 luglio 2002 la morte lo sorprese mentre stava finendo di cenare a casa di due amiche, al primo piano di quel palazzo di Via Pandolfini in cui da tempo abitava. Con loro, Anna e Paola, Baldacci aveva già condiviso un mazzo di fiori arrivati, inconsapevole di adornare così quella casa ospitale che nei giorni successivi sarebbe stata meta di tante persone affrante, di tanti ricordi e dimostrazioni d’affetto, abbracci e pianti.

La morte di Luigi Baldacci, fattasi subito notizia, sorprese tutti: riempì di dolore e di sconcerto soprattutto quegli amici che il giorno dopo avrebbero condiviso con lui – magari con una telefonata da lontano, dai luoghi di «vacanza» su cui Luigi amabilmente ironizzava, ritenendoli per sé, da tempo, impraticabili – l’altrettanto discutibile possibilità di poter festeggiare un anniversario, un traguardo raggiunto fattosi per lui con gli anni via via più preoccupante e pesante.

A far paura a Baldacci non era la morte, quanto piuttosto l’inevitabile, leopardiana «detestata soglia» di quella «vecchiezza» che chi non muore deve ad un certo punto conoscere, varcare.

Una soglia alla quale in realtà sembrava essere pervenuto molto presto: in ansioso anticipo sulle tabelle di marcia, o per meglio dire con la filosofica, premonitrice sicurezza che i suoi autori prediletti gli avevano indicato, e che cioè la vita non tarda a manifestarsi già vecchia a chi la sappia o la voglia vedere. Questo gli avevano senz’altro insegnato Leopardi e Tozzi, ma anche Pirandello, il sottovalutato e impopolare Arturo Loria, il fuori moda Palazzeschi, i suoi pittori “visti da vicino” e le sue maschere.

Baldacci aveva accolto questa dura prospettiva, la aveva fatta propria con l’intelligenza e la fermezza di cui era capace, riconducendo a questa ardua chiave di lettura del reale, da «male nell’ordine», pure ogni residua tozziana «distrazione» concessa: persino, in compagnia di Palazzeschi, l’irriverente trionfo del riso, o con la musica di Puccini e Mascagni o il Tristano di Wagner, la commozione.

Il tragicismo di Baldacci era però votato al paradosso, minato al suo interno da un’inesausta volontà di capire e di comunicare, nonostante certe apparenze e certe sostanze solitarie del suo modo di essere, del suo carattere culturalmente plasmato.

Così potevano biograficamente affermarsi e affascinare – oltre alla cultura sterminata e pressoché infallibile che ne ha fatto un critico tra i massimi del Novecento – anche gli aspetti un po’ selvaggi, scontrosamente appartati e fieramente autosufficienti che erano in lui, uomo di grande civiltà, di eleganza vera, di onestà e socialità ineccepibili in qualsiasi intrattenuta relazione: fino al rispetto scrupoloso per ogni minimo impegno contratto, fino al rifiuto degli intruppamenti omologanti in cui il noi deve di necessità prevalere sull’io, fino al disprezzo per l’eccentricità pianificata e fasulla degli snob.

Il suo autentico anticonformismo mentale, istintivo e intellettualmente protetto, era l’elemento-base affratellante rispetto ai «senza regole» da lui studiati e valorizzati, ai davvero disposti a tutto sui cammini della ricerca artistica e della conoscenza. Con loro Baldacci obbediva ad altre regole, ineludibili nella loro intima portata identificativa, secondo un atteggiamento che è dato riscontrare in tutto il suo vasto lavoro letterario fattosi opera, prezioso messaggio aperto, e insieme esistenza.

La sua stessa indimenticabile casa, per quanto tappezzata di cultura e gremita fino all’inverosimile di arte, era la «tana». I «feticci», le sue collezionate maschere di art nègre di più difficile lettura e apprezzamento da parte di visitatori che potevano magari capire benissimo Régnier o Leopardi, non lo spaventavano; un gatto diventato familiare meritava nome memorabile, umane attenzioni e lacrime di congedo, all’insegna di un umanesimo altro insofferente di ideologie risolutive, gerarchie e primati.

Così Luigi Baldacci è stato e resta un grande: nella sua «vita scritta», ben oltre quei compleanni della morte che tanto e tanto ambiguamente ci attraggono.

Marco Marchi

Palazzeschi, oggi un sorriso difficile

Ogni tanto si presenta un'occasione per tornare a parlare di Palazzeschi, ma l'eco intorno non è più quella di una volta. L'eclissi della neoavanguardia, che ne aveva assunto il rilancio, ha coinvolto anche lui. Quando ci lasciò, quasi novantenne, nel '74, era un patriarca. Oggi se ne va con quei morti che camminano in fretta. Calvino ha posto fine alla querelle se la letteratura del Novecento dovesse esser letta in chiave avanguardistica o secondo la stabilità aurea degli anni Trenta. "Ei si nomò...", e la storia del secolo disparve in un soffio. La stessa distinzione tra il Palazzeschi iconoclasta e quello toscanamente riconciliato sembra non aver più ragion d'essere. Così, nei recenti volumi einaudiani dedicati alle Opere, che accolgono tante piccole monografie sui singoli libri che meglio rappresentano gli autori, non troviamo un saggio sul Codice di Perelà, del 1911, che tutti ormai si erano acconciati a considerare come il vero capolavoro, la più eversiva protesta di questo narratore, ma uno su Sorelle Materassi, del '34, firmato da Giuseppe Nicoletti e in se' eccellente, che peraltro impone ben diversi problemi. Una studiosa che da tempo insiste nello scavo del primo Palazzeschi è invece Adele Dei. Aveva pubblicato presso l'editrice Zara di Parma I cavalli bianchi e Lanterna, e ora è la volta di Poemi, del 1909, che recavano già l'annuncio del Codice di Perelà e motivarono l'invito di Marinetti al ventiquattrenne fiorentino a entrare nella famiglia futurista. Intanto Stefano Giovanardi ha prefato i suddetti libri poetici (Cavalli, Lanterna e Poemi) per le Edizioni Empiria (a cura di Giovanna De Angelis), insistendo sulla forte suggestione figurativa di questi testi, e Marco Marchi ha intitolato Palazzeschi e altri sondaggi (Le Lettere) un volume di scritti critici dove, da Perelà alle Materassi, al Doge, protagonista è la prosa, sia in chiave filologica sia nell'indagine dei significati: per arrivare a una lettura delle Materassi del tutto innovatrice che, sotto un'apparenza piana e rettificata, rivela un magma oscuro di desideri e di proibizioni, d'impudenti esibizioni e di travestimenti, sì da rimettere in discussione il giudizio di Vittorini che, sul Bargello, rimproverava all'autore di avere scritto "un romanzo quant' altri mai romanzo". Che non era un giudizio sbagliato, bensì privo di quella psicologia ora riportata in luce. Sono motivi che circolano anche nelle fittissime note della Dei. Che significa specchio, che significa finestra? E spesso è chiamato a rispondere Palazzeschi medesimo: "Avevo due anni. Due anni e un amore già: la finestra... Che cosa a quell'età potesse rappresentare la finestra non è facile a dirsi... L'aria, la luce, il mondo, la libertà, la vita?" (Il piacere della memoria). Una trama di simboli che scorre davanti ai nostri occhi come i dipinti di una galleria: così il poeta intitolò una sezione di Poemi; e basti un esempio a chiarire il concetto: "Un prato quadrato, / cento altissimi cipressi per lato. / Nel mezzo (nessuno sa / in quale anno sia nato) / c'è un grandissimo salice bianco". Rispetto al livello di un Pascoli la semplificazione è paurosa. La valenza simbolica non nasce mai dalla parola ma dall'immagine: quasi preferiamo il Palazzeschi che si confessa (alla maniera di Arlecchino) nel Principe scomparso: "Era col suo cane bianco? / Era solo. / E dove lo vedeste? / In tutti quei luoghi / dov'esser si può, / impunemente infelici...", oppure quello che s'inventa una serie di nomi buffi di donne buffe, nomi ritratto, come sarà nel Codice. Ma nel passo appena citato c'è una virgola dopo si può, che veramente è di troppo. In seguito sarà sostituita da tre puntini di sospensione, a rendere più ammiccante la parodia, ma intanto ci rivela la scarsa dimestichezza dello scrittore coi propri strumenti. Il Marchi ci ha fornito dovizia di esempi in un saggio sulle correzioni del Codice, dove emerge che l'autore pur cercando la normalità grammaticale, non la raggiunge mai; e forse sarebbe il caso di chiedersi se questa assenza di attrezzatura retorica non abbia contribuito alla flessione di fortuna cui si accennava in un tempo, qual è il nostro, di nuova sofisticazione. Come potrebbe Palazzeschi interloquire tra Gadda e Calvino? Che cosa avrebbe da offrire ai critici e ai lettori che in costoro hanno placato ogni sete di modernità? Eppure ci ostiniamo a credere che l'autore di Chi sono?, Rio Bo, Habel Nassab, La fontana malata (titoli tutti appartenenti a Poemi), che già offriva a Marinetti gli elementi per impiantare l'apoteosi del teatro di Varietà (La fontana malata si sarebbe prestata a perfezione per una lettura di Petrolini), ci abbia tramandato di sé un'immagine non sostituibile. La passeggiata, più tardi, tutta fatta di reperti di linguaggio pubblicitario, sarà la più bella poesia dell'avanguardia (come Il codice il più bel romanzo), mentre sui tempi lunghi durerà fino a un racconto degli anni estremi, Stefanino, il gioco a nascondino con la vita (dichiararsi e negarsi) condotto con una leggerezza pari alla pervicacia. Ma a ripensarci bene, con gli scrittori comici che sono oggi in circolazione, come potrebbe far ridere Palazzeschi?

Luigi Baldacci

(“Corriere della Sera”, 16 luglio 1996)

Rileggendo “La barca” di Mario Luzi

Un deciso movimento di risalita, un “ricominciamento”. Luzi, l’“estremo

principiante” qui al principio. Con le poesie de La barca Luzi ventunenne debutta nel

1935. La sua disposizione di poeta esordiente verso la capacità evocativa della parola

subito s’intreccia, stante il titolo, con la fiducia nella rappresentazione visiva di

quanto costituisce per lui l’oggetto del fare poetico: la vita stessa considerata nel suo

incessante fluire, nel suo dinamico e fatale trascorrere.

Dalla barca di Luzi “si vede il mondo”, si scopre la vita, da soli e in compagnia di

amici, di amici-poeti come ai tempi di Dante e dello Stilnovo. “All’editore Guanda

non piaceva il titolo – scriveva l’autore a Piero Bigongiari –, ma io ho insistito su

quello. È significativo e appartiene ad un oggetto reale senza essere fraseologico e

troppo apertamente logico come lo sono anche i migliori e più concreti di questi

ultimi anni: Realtà vince il sogno, Sentimento del tempo”.

L’opzione è dichiaratamente rivolta – tra referenti betocchiani e ungarettiani – ad un

lirismo non per simboli ma per segni concreti, ad un linguaggio che già aspira a farsi,

precocemente, linguaggio della metamorfosi.

L’antitesi individuo-cosmo, la grande problematica consegnata dalla modernità al

Novecento, è da Luzi rimessa in gioco e rifusa nella poetica della “fisica perfetta”. La

“barca di salvezza” di montaliana memoria sarà il luogo deputato di questa prima

sintesi di esperienza ed esistenza, la dimensione purgatoriale da cui, scampati al

naufragio – e Allegria di naufragi era stato il titolo dell’Allegria di Ungaretti –,

tentare la fluviale risalita “dalle foci alle sorgenti”, il ricongiungimento a un unico

“sospiro”.

Il poeta “principiante” avverte l’importanza delle voci allora dominanti, ma va per la

sua strada, suscitando semmai, nell’ammirazione per Betocchi, il primigenio

Rimbaud e Mauriac, la dimensione di un rustico e pauperistico cattolicesimo di

provincia che favorisce l’atto poetico: atto poetico – come puntualmente rilevava

Giorgio Caproni nel recensire il libro – da ascrivere a un giovane uomo di fede.

“Di questa pace interiore – notava Caproni –, cui solo un compiuto credente può

giungere, è naturale riflesso anche la pacificazione dei modi esteriori"; talché, in una

prospettiva elegiaca ma umanamente sensibilizzata, già si potevano rintracciare “due

distinti ma non contrastanti motivi: un radicato affetto per le cose, e il dolore che, con

la coscienza della lor vanità, esse arrecano all’anima”.

Le liriche della Barca, come avrebbe d’altronde chiarito in seguito Luzi stesso, “non

ebbero all’origine alcunché di sperimentale o di scolastico, ma segnarono in termini

persino troppo scoperti l’emozione di un primo contatto con la vita”.

Un universo sentimentale di provenienza biografica sigla così, alla luce dell’arte

senese e delle sue mirabili quintessenze, connotati e figure: madri, fanciulli “con lo

sguardo profondo”, fanciulle “con le fronti pensose”, fragili donne e trepidi

adolescenti, tutto un popolo di creature fissate in gesti e situazioni elementari,

partecipi presenze di quella “naturale volontà” che è per Luzi segno cristiano e

tellurico del mutamento.

Una poetica è in atto, densa di sviluppi e fedeltà a lungo corso. Esemplificano, e ora

più che mai commuovono, i versi iniziali di Alla primavera: “In allegrezza le foglie

cantano la loro resurrezione, / nel cuore della natura trema la dolce emozione / di

risalire dentro i tronchi morti”.

Marco Marchi

Alla vita

Amici ci aspetta una barca e dondola

nella luce ove il cielo s’inarca

e tocca il mare, volano creature pazze ad amare

il viso d’Iddio caldo di speranza

in alto in basso cercando

affetto in ogni occulta distanza

e piangono: noi siamo in terra

ma ci potremo un giorno librare

esilmente piegare sul seno divino

come rose dai muri nelle strade odorose

sul bimbo che le chiede senza voce.

Amici dalla barca si vede il mondo

e in lui una verità che procede

intrepida, un sospiro profondo

dalle foci alle sorgenti;

la Madonna dagli occhi trasparenti

scende adagio incontro ai morenti,

raccoglie il cumulo della vita, i dolori

le voglie segrete da anni sulla faccia inumidita.

Le ragazze alla finestra annerita

con lo sguardo verso i monti

non sanno finire d’aspettare l’avvenire.

Nelle stanze la voce materna

senza origine, senza profondità s’alterna

col silenzio della terra, è bella

e tutto par nato da quella.

Mario Luzi

(da La barca, 1935)

Mario Luzi, Adriana Pincherle.

Il canto diviso di David Maria Turoldo

Preme fortemente nella produzione poetica di David Maria Turoldo quella sorta di

sostanziale incommensurabilità di Dio rispetto all’uomo cui con affascinante

pertinenza Karl Rahner si riferisce nei suoi scritti. E proprio questa enigmaticità,

anzi, a produrre in Turoldo un canto di ispirazione religiosa inquieto e diviso, aspro e

non di rado dilaniato al suo interno, foriero di scandali e belligeranze non meno che

di umana e creaturale compassione. La «cella solitaria» del poeta friulano presto in

effetti si apre, il viaggio in una stanza presto si avvia a prevedere – oltre le seduzioni

di un’«oscura luce» e la «sicura chiarità» di un «piccolo nido» – un villaggio

universale della crudeltà e dell’ingiustizia, del consumismo e della guerra,

dell’alienazione e della ferocia umana.

È un amore di tempra reboriana che infiamma altro amore, che, per accettazione e per

protesta, amando e lasciandosi contagiare dall’amore, trova là il suo inveramento, che

si completa facendosi presenza tra le cose in balìa del precario, instabili e già

trascoloranti: «Mia natura è di essere / presente: amare / la realtà che sento: toccare, /

divenire queste morenti cose / salvarle nel mio gesto / di pietà. Mia tristissima / gioia

di questi possedimenti / sempre dispersi: di queste / inesistenze: amore di case / che

debbo lasciare; di questa / mia perita città».

Così dicono i versi di Mia natura, nel giocare rispetto all’«Ego sum qui sum»

dell’Esodo (altrove liricamente affrontato per via di citazione) sul valore

verbale/copulativo di un «essere» ambiguamente a fine verso, incentivando – oltre

l’espressività dell’enjambement –l’ossimoro e l’antitesi, ricorrendo al deittico

ungarettiano della concretezza, della desolazione carsica e dell’essenzialità bellica,

chiamato a dare risalto all’hic et nunc, a ritrovare tra i confini della contraddizione i

luoghi operativi della presenza, esistenziali, religiosi e poetici. Una «perita città» che,

soprattutto nella lirica turoldiana di mezzo (quella degli anni Settanta, specialmente,

o come espressamente periodizza un sottotitolo dopo il 1968) si specificherà in

accezione politica del canto, in annessione di dati della cronaca in rapporto a

un’esigenza modificatoria e, prima, a un disegno storico superiore, di continuo

interrogato, posto senza tergiversazioni e infingimenti di fronte al negativo, messo,

assieme all’uomo, alla prova.

I due grandi movimenti della poesia di Turoldo, le sue tensioni fondamentali e

calamitanti, si profilano: la riaffermazione della concordia e la lode delle meraviglie

che nel mondo in cui Cristo si è calato si rinnovano, e insieme la contestazione delle

intollerabili permanenze dell’antico, della disarmonia non sanata, degli intralci alla

reintegrazione del vitale, che è come dire la problematica adesione al nuovo

intervenuto, a una riconciliazione consentita e promessa ma che non annulla ipso

facto, mimeticamente rispetto alle necessità espiatorie di un umanissimo Christus

patiens inconsapevole, anteriore alla vittoria e al trionfo (si veda ad esempio, a

suggello della raccolta del 1987 Il grande Male, la suite narrativa La notte del Signore), il dolore e la morte.

«In verità io ti dico che domani...», secondo alcune delle ultime parole dalla Croce.

David si fa Giobbe, la poesia di Turoldo si conforma – nel ricercare ciò che Salvatore

Natoli ha definito nell’Esperienza del dolore l’«abbandonarsi a una potenza

consolatrice» – alle possibilità offerte dalla salmistica, all’ascolto stilistico di una

gamma di generi, inclusiva – nel parlare a Dio e di Dio – della realtà peritura e

sofferente di un mondo costretto ancora a scontare l’inesplicabile, il tragicamente

difficile da capire ed accogliere: la distanza da quel Dio. La poesia per suo conto

conforta e interroga, ritrova certezze e denuncia, inneggia forte del suo costitutivo

«non sapere» di atto incoercibile e ambiguo e intona a nome di tutto il mondo il

proprio compianto.

È così che l’incontro con Leopardi, con un Leopardi sub specie di «anima» ritrovata,

«condanna assoluta, voce senza scampo, così disperata e lucida», intenta oltre le

apparenze a indagare il mistero, appare inevitabile (A Leopardi, anima mia, in Il sesto

Angelo). È così che altrettanto ineludibile e impellente, sotto il segno di un’analoga

incandescenza, si rivela l’incontro con la poesia italiana contemporanea, a partire da

quella del secondo dopoguerra con il realismo e il dibattito sul realismo, con le letture

(talvolta di clima) di poeti americani e sudamericani, con gli ampliamenti tematici e

linguistici che hanno investito la lirica di tradizione ermetica, fino, in Turoldo, ai

testimoniati dubbi bloccanti ed autodistruttivi innescati dalla presunta

disappartenenza – nonostante l’anomalia di posizione rivendicata – a una vicenda

artistica comune e in questi termini, secondo questi diagrammi e secondo queste

verifiche storiografiche giunte all’odierno, dotata di plausibilità.

Turoldo poeta scrive allora testi come Requiem per il Vietnam, Salmodia per il Cile,

Ballata per i campesinos della Bolivia!: testi di carattere politico-sociale e

ideologico-militante confluiti per la maggior parte nel Sesto Angelo e soprattutto in

Fine dell’uomo? (libri ambedue del 1976), e drasticamente penalizzati – secondo gli

opportuni rilievi in chiave variantistica forniti da Giorgio Luzzi – dalla rizzoliana

silloge del 1990 O sensi miei..., la quale al contrario, antologizzando, ripropone

integralmente i primi quattro libri, moderatamente sfoltisce e calibra Il grande Male e ristampa senza ripensamenti aggiornanti il recente Nel segno del Tau.

Marco Marchi

Ma tu sempre

Tu sempre m’intendi

pur se mormoro o grido:

tu l’Ineffabile

perfino Tenebra luminosa!…

Così varcherò l’ultima soglia

l’anima danzando…

Salmo 8

Come splende, Signore Dio nostro

il tuo nome su tutta la terra.

Lasciami anche dalla tomba un pertugio,

che io possa ancora vedere

il sole che sorge

una nuvola d’oro,

Espero che riluce la sera

in un limpido cielo.

E mai abbia fine questa Coscienza

che i cieli immensi comprende

e più riflesso di te

che lo orni di divino splendore;

senza, non c’è voce che ti canti.

Preghiera

Svegliati, mia arpa,

che voglio destare l'aurora:

cantare i silenzi dell'alba

chiamare le genti sulle porte,

e salutare il giorno:

e dare speranza agli umili

e dire insieme la preghiera

del pane che basti per oggi:

allora anche i poveri ne avranno d'avanzo.

Amen.

David MariaTuroldo

(da Ultime poesie. 1991-1992)

Montale, o della disarmonia

Montale muove nel suo scrivere versi dal non sentirsi in sintonia con la vita, con il mondo e con se stesso. La sua poesia del disaccordo, dell’interrogazione, dell’insoddisfazione e dell'incertezza, si accorda bene a quel più generale quadro della

letteratura italiana del primo Novecento che sul piano della narrativa presenta i grandi nomi di Svevo, Pirandello e

Tozzi. Non sarà un caso che Montale sia stato uno dei responsabili della tardiva scoperta del grande Italo

Svevo, e questo probabilmente sulla base di una concezione dell’esistenza che, nonostante le diverse età e le diverse esperienze maturate, i due scrittori avevano in comune.

Giacomo Debenedetti ha parlato, a proposito di Svevo, Tozzi e Pirandello, di «romanzo interrogativo»: romanzo nuovo, innovativamente avanzato e proiettato al futuro, in quanto fuori dalle facili forme di presunta

esplicabilità sperimentate ed autorizzate dalla narrativa precedente. C’è una crisi in atto del

naturalismo: una crisi che vede decadere la possibilità di spiegare il mondo secondo le tradizionali categorie di causa e di effetto e vede invece prepotentemente affacciarsi un

interrogativo: la letteratura della crisi del naturalismo è una letteratura modernamente alla ricerca del

senso. Mentre gli scrittori di tipo naturalista e verista scrivevano perché sapevano spiegare la realtà (e lo dimostravano concretamente, con il ricorso teoricamente sostenuto ed

efficiente alle risultanze scientifiche del positivismo), i narratori nuovi del Novecento scrivono perché non sanno più

spiegare il reale.

Ecco che nella pagina di questi scrittori si insinua un’incertezza, un’instabilità di prospettive, una difficoltà di

movimento. L’ambito della poesia coeva non è molto distante da queste intervenute difficoltà e da queste nuove esigenze profilatesi. Leggendo le poesie del primo Ungaretti e quelle del primo Montale ci accorgiamo che anche nella produzione poetica di questi autori domina

un’inquietudine: la realtà non offre più quelle certezze di cui si faceva portavoce nell’ottica naturalista ottocentesca. E l’insicurezza investe anche l’interiorità dell’uomo.

Gli scrittori citati portano alla ribalta i temi alternativi di una ricerca psicologica che culmineranno nella scoperta

dell’inconscio e della psicoanalisi di Freud, che dimostrano che l’uomo è qualcosa di molto più complesso e misterioso di quanto si fosse immaginato fino a quell’epoca.

La poesia di Montale fin dagli Ossi di seppia

è la poesia della disarmonia, della dicibilità al negativo dell’esistere, a partire dalla definibilità per via negativa

della poesia stessa. Montale conduce un discorso molto rigoroso e molto personale in cui coinvolge tutte le

risorse storiograficamente testabili appannaggio del linguaggio poetico: tutte le risorse del senso e tutte le risorse del suono che una storia della poesia italiana ha condotto

fin lì, già differenziandosi sostanzialmente in questo bilanciamento dalla strada coeva di Giuseppe

Ungaretti. Poco importano, a ben vedere, i poco cordiali rapporti biografici intercorsi tra i due poeti, che

non si sono mai troppo amati perché concorrenziali nell’immagine del più grande poeta italiano del Novecento. Importa invece notare come effettivamente, leggendo i testi dei due

poeti a confronto, le vie si divarichino.

E si divaricano sensibilmente: fin dal modo di esordire sulla scena letteraria. Ungaretti debutta poco prima di Montale e

lega il suo nome ad Allegria di naufragi, del

1919, che a sua volta sussume i componimenti del precedente Porto sepolto, editi soltanto in 80 copie nel 1916. Montale sei anni dopo, nel 1925, pubblica la prima edizione di Ossi di seppia. Le strade si presentano subito diverse, nel senso

che Ungaretti pensa con fiducia di tipo avanguardistico di poter sillabare la lingua italiana dando espressione al suo nuovo modo di porsi in contatto con la realtà: la possibilità intravista dal poeta di poter fare a meno in qualche modo di una tradizione della poesia italiana giunta fino agli anni della

prima guerra mondiale, e la possibilità alternativa, in una situazione dolorosamente eccezionale, tragicamente straordinaria come la guerra, di ricominciare a «pronunciare il

mondo». Una fiducia forse resa possibile o almeno incrementata in Ungaretti dal fatto di provenire da Alessandria d’Egitto, di essere uno «spatriato» geograficamente ed autobiograficamente accertabile, in qualche modo sufficientemente distanziato da una vicenda

letteraria secolare che invece un poeta come Montale ha sempre sentito più vicina, anche nei suoi studi e nelle sue primissime pratiche linguistiche, nel corso stesso della sua

formazione culturale anteriore al debutto poetico.

In altri termini Montale oppone alla scelta rivoluzionaria, radicalmente e potentemente rivoluzionaria di un Ungaretti alla

ricerca di un paese e di parole innocenti, un libro come Ossi di seppia: un libro che un critico, Pier Vincenzo Mengaldo, ha persuasivamente definito documento di «conservatorismo linguistico»,

intendendo dire con questo un libro agli antipodi con la poesia di cui si fa portavoce Ungaretti: una poesia, quella

degli Ossi, che mutua il suo linguaggio dalla

tradizione immediatamente precedente al suo atto linguistico, che intrattiene con quella tradizione linguistica forti legami. Potremmo dire – semplificando e quasi ignorando

le protostoriche poesie di genere palazzeschiano-lacerbiano, avanguardistico-futuristiche e crepuscolari che Ungaretti aveva

scritto e che di Ungaretti si conservano – che il primo Ungaretti fa sostanzialmente a meno di una storia della poesia italiana giunta al 1919, epoca di Allegria di naufragi. Quello stesso Ungaretti si dimostra pronto poi, con Sentimento del Tempo,

a rivedere questa sua posizione. Eugenio Montale, nello scrivere le poesie che confluiranno nel 1925 in

Ossi di seppia, dichiara al contrario la sua derivazione, la sua

dipendenza di tipo storico-linguistico dalla poesia che lo ha immediatamente preceduto, confidando, in vista dell’originalità, di una relazione di conoscenza e superamento da intrattenere con i

modelli preesistenti.

Sta di fatto che senza la sperimentazione linguistica e formale di D’Annunzio (basti pensare a un testo di assoluto rilievo

come Alcyone) gli Ossi di seppia non sarebbero stati quelli che oggi noi leggiamo e valutiamo in

tutta la loro importanza storiografica. Il linguaggio che Montale adotta nell’esprimersi nel suo primo libro è fortemente intriso di lezioni soprattutto dannunziane, ma anche

pascoliane e carducciane; di un linguaggio cioè che attraverso la possibilità di cogliere una storia della lingua della poesia italiana ad altezza primonovecentesca sussume anche la tradizione

più antica. Potremmo dire che Ungaretti è fiducioso in una sorta di solitudine del poeta: il poeta che in qualche modo da

solo tenta la voce della poesia, tenta la voce di suoni e di significati della poesia. Montale, al contrario, per esprimere la sua originalità ed affermarla compiutamente, sente il bisogno di

riferirsi ad una lingua poetica formalmente concresciuta attraverso i contributi di molti, giunta a lui con il suo forte e talvolta gravoso bagaglio di scelte, di responsabilità, di strumenti

espressivi già messi a punto e sperimentati, di possibilità culturali ed espressive sondate.

Dobbiamo dire allora che Ossi di seppia

è un libro dannunziano? No: Ossi di seppia

è il libro forse più profondamente antidannunziano che esista agli inizi del Novecento, proprio perché Montale utilizza una

sorta di continuità linguistica garantita dai suoi precedenti per effettuare il suo attraversamento critico, che lo porta ideologicamente al di là del conservatorismo linguistico di un libro

come Ossi di seppia, che non a caso ad Ungaretti sembrava un libro attardato (per lui era il libro di un «floreale» non

dotato della modernità dirompente che invece egli rivendicava con sicurezza alla propria poesia). Montale, poeta

«floreale», apparentemente dannunziano e di clima, frutto di una tradizione epigonicamente seguita, in realtà mediante l’attraversamento critico di quel tipo di risorse fa una sua

proposta estremamente originale, affidandosi ad una continuità di tipo linguistico che si risolve in realtà in una potente

discontinuità di tipo ideologico. Un'originalità cui oggi tutti siamo disposti a riconoscere lo straordinario valore.

Marco Marchi

I limoni

Ascoltami, i poeti laureati

si muovono soltanto fra le piante

dai nomi poco usati: bossi ligustri o acanti.

Io, per me, amo le strade che riescono agli erbosi

fossi dove in pozzanghere

mezzo seccate agguantano i ragazzi

qualche sparuta anguilla:

le viuzze che seguono i ciglioni,

discendono tra i ciuffi delle canne

e mettono negli orti, tra gli alberi dei limoni.

Meglio se le gazzarre degli uccelli

si spengono inghiottite dall'azzurro:

più chiaro si ascolta il susurro

dei rami amici nell'aria che quasi non si muove,

e i sensi di quest'odore

che non sa staccarsi da terra

e piove in petto una dolcezza inquieta.

Qui delle divertite passioni

per miracolo tace la guerra,

qui tocca anche a noi poveri la nostra parte di ricchezza

ed è l'odore dei limoni.

Vedi, in questi silenzi in cui le cose

s'abbandonano e sembrano vicine

a tradire il loro ultimo segreto,

talora ci si aspetta

di scoprire uno sbaglio di Natura,

il punto morto del mondo, l'anello che non tiene,

il filo da disbrogliare che finalmente ci metta

nel mezzo di una verità

Lo sguardo fruga d'intorno,

la mente indaga accorda disunisce

nel profumo che dilaga

quando il giorno più languisce.

Sono i silenzi in cui si vede

in ogni ombra umana che si allontana

qualche disturbata Divinità

Ma l'illusione manca e ci riporta il tempo

nelle città rumorose dove l'azzurro si mostra

soltanto a pezzi, in alto, tra le cimase.

La pioggia stanca la terra, di poi; s'affolta

il tedio dell'inverno sulle case,

la luce si fa avara - amara l'anima.

Quando un giorno da un malchiuso portone

tra gli alberi di una corte

ci si mostrano i gialli dei limoni;

e il gelo del cuore si sfa,

e in petto ci scrosciano

le loro canzoni

le trombe d'oro della solarità.

Eugenio Montale

(da "Ossi di seppia", 1925)

Palazzeschi e il melodramma

Recita con arguzia una poesia del tardo

Palazzeschi di Via delle cento stelle intitolata Il melodramma: «Non v’è dubbio che lo spirito

italiano / del nostro ultimo tempo / si sia temprato al fuoco del melodramma. / Il melodramma è l’esponente / di questa

nostra ormai invecchiata / ma ancora resistente civiltà. / Accettata tale premessa / resta solo da domandarci / se l’italiano / melodrammatico per natura / abbia creato il

melodramma / o il melodramma abbia creato lui / melodrammatico di conseguenza».

Sta di fatto che fin da giovane, con assoluta precocità, Aldo Palazzeschi promuove il melodramma a componente visibile dei

suoi avanguardistici scherzi di gioventù e, insieme, della sua cultura di autore formidabile: di scrittore illetterato e geniale, che anche nella simpatia per la «musica delle

grandi passioni» e addirittura nella proclamata predilezione per due opere messa in bocca al suo io letterario diviso (il maschile «lavativo» poeta e la femminile «virile» Contessa Maria

dell'indimenticabile Interrogatorio) si ribadisce «incendiario», e sia pure, lasciando trapelare l’altra faccia «grigia» anzichè «rossa», malinconica e crepuscolare della sua personalità,

un «povero incendiario da poesia».

In un romanzo così trasgressivo ed implicante da restare miseramente impubblicato nel cassetto

come Interrogatorio della Contessa Maria il verdiano Trovatore (librettisticamente citato nell’emblematica aria di Manrico Di quella pira…) e la belliniana Norma subito si impongono come le opere predilette: si impongono in abbinamento e di necessità, perché ambedue opere ignifere, incendiarie, conclusivamente affidate, nell’ambito dei loro diversissimi intrecci conflittual-passionali sublimati in musica, all’ardore dell'eros e

alla risoluzione catartica del rogo, del fuoco che nel contempo distrugge e purifica.

Norma e Trovatore, del resto, avevano già fatto la loro certificabile apparizione in chiave ludica di ribaltamento e di paradosso in una «Spazzatura» apparsa sulla rivista del futurismo fiorentino «Lacerba» il 21 febbraio del 1915: «Spazzatura» in seguito rimasta, ci si passi il gioco di parole, irraccolta, consistente in davvero provocatori, sintetici e scandalosissimi Melodrammi produttori di riso, la cui oscena gamma di riferimento per via di

prelievi testuali a doppio senso svaria – oltre molto Verdi, oltre Bellini e Mascagni – dal Donizetti di Lucia e dell’Elisir d’amore al Puccini di Bohème, dal Ponchielli di Gioconda al Catalani di Loreley, dal rossiniano Guglielmo Tell al Lohengrin di Wagner secondo Cescatti, fino al Paisiello

di Nina ossia La pazza per amore, con la sua nenia Il mio ben

quando verrà che avrebbe potuto partecipare di diritto pure alla parte finale del testo, al suo pirotecnico apice umoristico su base vocabolaristica da equivoci e fraintesi con

relativi commenti d'autore.

L’immoralismo di Palazzeschi, nello scritto di «Lacerba», trionfa. Ma a noi qui interessa piuttosto

suggerire come la poetica di Palazzeschi fin da allora avesse già previsto con ampiezza il differito dei traslati e il falso, l’innaturale e il teatrale, e in primo

luogo fornire proprio attraverso il melodramma da Palazzeschi frequentatissimo, tra parodia e condivisione, un esempio

di «scriver cantando».

In esso è efficiente (siamo nel 1909) La Bohème di Puccini (anno di debutto dell'opera 1896, successo strepitoso immediato e protrattosi, come tutti sanno, fino ai

nostri giorni). Pensiamo al celebre Chi sono? posto dall'autore ad apertura di Poemi e in seguito confermato in altre sillogi delle sue poesie in tale

posizione privilegiata: una canonica lirica-autoritratto culminante tramite negazioni ed esclusioni nel suggestivo endecasillabo definitorio che recita

«Il saltimbanco dell'anima mia»; una lirica tributaria nei confronti dell’atto I della pucciniana Bohème.

«Chi son? – dunque, canta Rodolfo, muovendosi al buio di una fredda soffitta parigina e già come Palazzeschi divertendosi –

Sono un poeta. / Che cosa faccio? Scrivo». Rodolfo fornisce così a un altro poeta in vena di autointerrogazioni («Chi sono?») e in cerca di definizioni di sé mediante la «penna dell’anima» il riferimento scrittorio e perfino lo specifico vocabolo «anima» («l’anima ho milionaria»).

Spetterà invece alla replica dell'importuna, sottilmente maliziosa più che sventata vicina Mimì (Sì. Mi chiamano Mimì), per suo conto artistica artigiana del falso, autorizzare un

gioco di sensi al negativo (fiori ricamati, artefatti, i suoi, che «non hanno odore», per un Palazzeschi che

per di più qui scrive, echeggiando, «Non ha che un colore») e contribuire soprattutto

all’allestimento della sequenza rimica portante del componimento: mia alternativamente rimante con follìa, malinconìa, nostalgìa. A partire dal suo stesso nome anagrafico

dichiarato, Lucia, che nel testo

librettistico dell'aria rima, sempre in -ia,

ripetutamente, con mia, malìa e poesia.

Marco Marchi

Chi sono?

Chi sono?

Son forse un poeta?

No, certo.

Non scrive che una parola, ben strana,

la penna dell'anima mia:

«follìa».

Son dunque un pittore?

Neanche.

Non à che un colore

la tavolozza dell'anima mia:

«malinconia».

Un musico, allora?

Nemmeno.

Non c'è che una nota

nella tastiera dell'anima mia:

«nostalgia».

Son dunque... che cosa?

Io metto una lente

davanti al mio cuore

per farlo vedere alla gente.

Chi sono?

Il saltimbanco dell'anima mia.

Aldo Palazzeschi

(da Poemi, 1909)

Zanzotto fisico e metafisico

Notava Montale in un suo memorabile intervento dedicato a La Beltà, che in Andrea Zanzotto si esprime “il tragico dissidio tra quella che i

cristiani dicono anima e ciò che gli scienziati dicono psiche”. Indicando questo nodo, Eugenio Montale coglieva nel segno circa attualità e futuri sviluppi dell’opera del poeta,

illuminandone tecniche e strategie messe in atto nel rispondere per via scrittoria a tale rilevazione, a tale insopito, rinascente bisogno di accertamento: “Zanzotto non descrive, circoscrive, avvolge, prende, poi lascia”.

È così, in effetti, che Zanzotto si muove tra i materiali fonico-immaginativi che affollano

il suo formidabile e interminabile laboratorio di poeta novecentesco fatto di sostanze semantiche e presemantiche, combinazioni grammaticali e pregrammaticali, soluzioni

linguistiche e prelinguistiche, costantemente alla ricerca della pietra filosofale che gli permetta di riprodurre in versi

la fabula straniante individualissima che chi

scrive sta vivendo. Il poeta perviene in tal modo – cito ancora da Montale – ad una “poesia inventariale che

suggestiona potentemente e agisce come una droga sull’intelletto giudicante del lettore”, bilanciandosi tra individuazione di se stesso e relazionalità con il reale mediante una

sorta di “mobilità insieme fisica e metafisica”.

Una “mobilità insieme fisica e metafisica”. Sta di fatto che, nel leggere

l’alta, storicamente autorizzata e paradigmatica poesia di Zanzotto viene un momento in cui l’effetto dello stupefacente

poetico-espressivo raggiunto e comunicato, disposto anche in chi lo recepisce a tutte le possibili arditezze acrobatiche per via di interferenze e sprofondi semantici, nessi analogici e

simultaneità, cessa, si annulla, e la mente, sgombra di lusinghe ammiccanti e fascinazioni, riacquista di colpo piene facoltà coscienziali: facoltà accresciute, potenziate

dall’esperienza della quale è stato al centro, sperimentando di persona, all’apice della fruizione artistica consentita, l’ontologica compresenza dei due livelli.

In altri termini, quando le parole di Zanzotto “lasciano”, è inevitabile il subentro o meglio

il valorizzato ritrovamento del giudizio, dell’istanza razionalistica alla chiarificazione critica di ciò che la visione trasfigurante, imponendosi magicamente con i suoi tratti e

i suoi specifici attributi fascinatori all’attenzione, accantonava o pretendeva per un momento almeno di potere omettere.

Un analogo, quintessenziale e sincretistico percorso tra emozione e riflessione, Es e coscienza, che ci riconduce in campo storiografico-artistico a

quell'ineludibile bivio novecentesco tra l’ordine e la pulsione e nell'universo espressivo del poeta ai suoi

magnifici cortociruiti della scrittura in cui tout se

tient.

Marco Marchi

Notificazione di presenza sui Colli Euganei

Se la fede, la calma d’uno sguardo

come un nimbo, se spazi di serene

ore domando, mentre qui m’attardo

sul crinale che i passi miei sostiene,

se deprecando vado le catene

e il sortilegio annoso e il filtro e il dardo

onde per entro le più occulte vene

in opposti tormenti agghiaccio et ardo,

i vostri intimi fuochi e l’acque folli

di fervori e di geli avviso, o colli

in sì gran parte specchi a me conformi.

Ah, domata qual voi l’agra natura,

pari alla vostra il ciel mi dia ventura

e in armonie pur io possa compormi.

Andrea Zanzotto

(da IX Ecloghe, Mondadori 1962)

Sandro Penna e il pastorello

Un poeta novecentesco e il melodramma... Il popolare melodramma, con la sua parola, la sua musica e il suo gesto compattati in un universo figurato memorabile, eccessivo e profondo, di modalità comportamentistiche emblematiche, valori ed affetti, è giocoforza che culturalmente (storiograficamente) collabori, si insinui e si confonda, partecipando dell’immaginazione, rinascendo sub specie artistica in altre forme, contribuendo, per progetto o per involontario parlare di linguaggi che s'intersecano, al completamento o alla sostituzione della vita cui chi scrive o ad ogni modo pratica l’arte, in cerca di libertà, obbedisce.

Chi direbbe, ad esempio, nel non troppo culturalisticamente sospettabile Sandro Penna (l’autore tuttavia, su esibita suggestione verdiana da Traviata, di Croce e delizia, componimento singolo e raccolta) di poter rinvenire un’esemplificazione probatoria di questo tipo, leggendo una poesia di Stranezze? Dice il testo:

Voleva raccontare una sua storia

il pastorello, ma il sonno lo prese.

I rauchi treni implorano alle stelle

e riaccendono i volti nel mio cuore.

Il lessico, la semantica, la metrica, la sintassi del componimento si frangono e subito si ricompogono. Un’aria per tenore di grazia alla Ferruccio Tagliavini o alla Tito Schipa, il Lamento di Federico dell’Arlesiana di Francesco Cilea (1897, libretto di Leopoldo Monaco dal dramma di Alphonse Daudet), traspare:

È la solita storia del pastore

Il povero ragazzo voleva raccontarla, e s’addormì.

E ancora, contemplando l’Innocente e preparato dal vespertino coro di «Voci lontane» che per suo conto, anche sentimentalmente ambientando, recita «Quando la luce muor, / mesto diviene il cor!»:

C’è nel sonno l’oblio. Come l’invidio!

Anch’io vorrei dormir così,

nel sonno almen l’oblio trovar!

La pace sol cercando io vo’,

vorrei poter tutto scordar.

Pur ogni sforzo è vano… Davanti

ho sempre di lei il dolce sembiante!

Secondo esempio in Penna, ancora recuperabile nel Penna di Stranezze che un’altra volta intitola come accennavamo, in omaggio al tema unico e fagocitante dell’amore, Croce e delizia. Ecco, per via di contaminazione e di concentrazione, nel breve giro di una quartina densissima, memorie verdiane nientemeno che da Traviata, Trovatore e – in quel «Riccardo» che doppia perfettamente, proprio in posizione finale, il canto appassionato e invocante di Amelia all'ultimo atto (i melomani penseranno di sicuro a Maria Callas, con il suo indimenticabile «A' piedi tuoi m'atterro») – Ballo in maschera:

Croce e delizia

Ahi, troppo forte ardo

entro sì oscure nebbie.

E inutili i poetici

voli per dir: Riccardo.

Marco Marchi

UN APPUNTO SU LUZI E DANTE